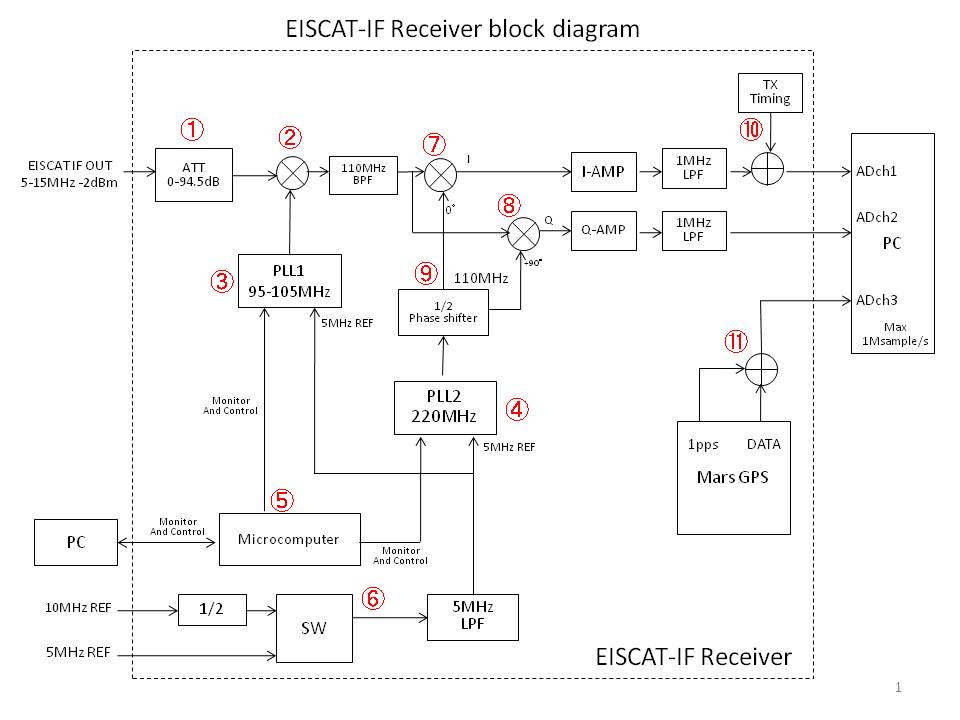

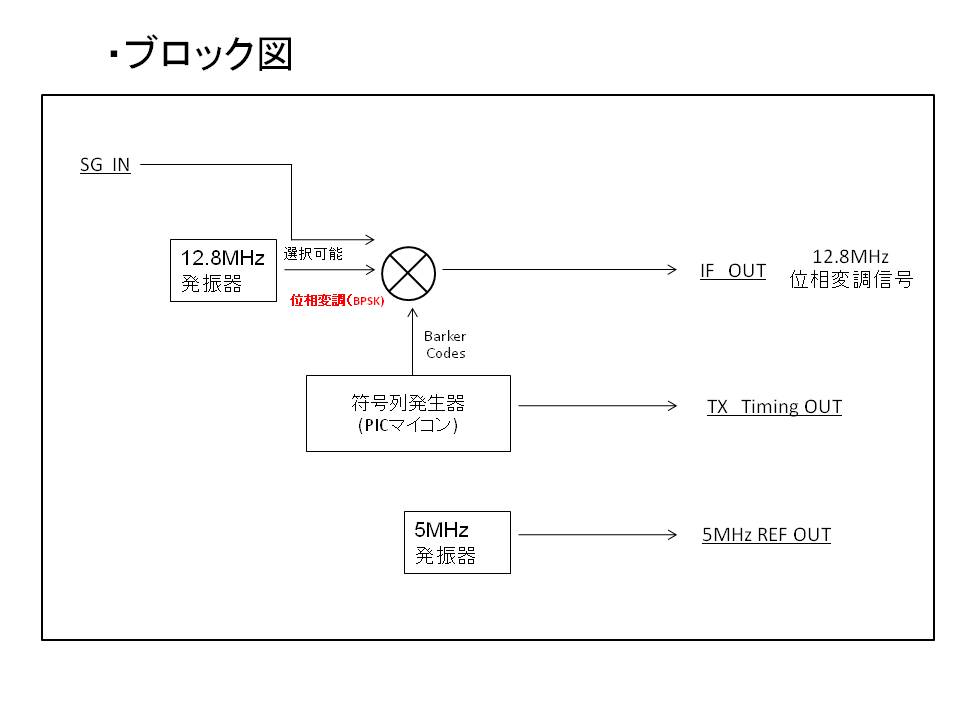

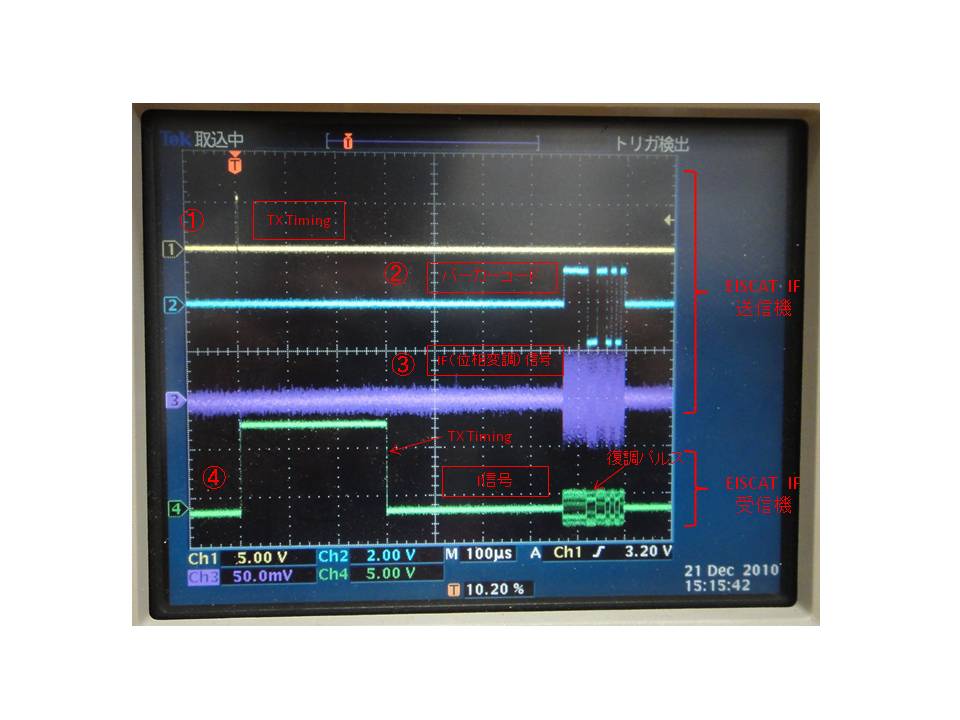

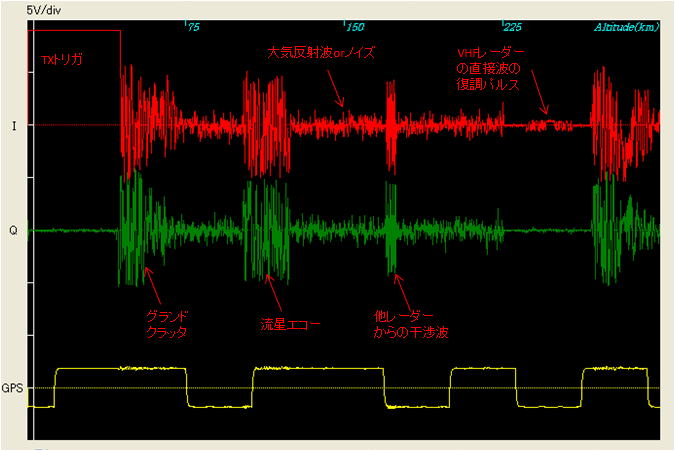

太陽研の大山先生から、EISCATレーダーのIF(中間周波数)信号を受信する受信機を作ってほしい との依頼がありました。以下はその製作記録です。 ●はじめに EISCATレーダーとは、ノルウェーのトロムソとロングイヤビンに設置されているVHFレーダー、 UHFレーダー、ESR(EISCAT Svalbard Radar)の大気観測用レーダーのことを指す。 送信周波数と送信ピークパワーは、VHFレーダー(222.8〜225.4MHz,1.6MW)、UHFレーダー (926.6〜930.5MHz,2MW)、ESR(498.0〜502.0MHz,1MW)である。 そして、レーダー受信系のIFポートの出力周波数は、VHFレーダー(8.4〜11.4MHz,200kHzステップ)、 UHFレーダー(9.5〜14.0MHz,300kHzステップ)、ESR(7.5MHz or 11.2MHz)となり、比較的扱いやすい 周波数となる。 よって製作する受信機の機能として、少なくとも8.4MHz〜14.0MHzの周波数範囲を100kHzステップ で受信出来れば、すべてのレーダーに対応できることになる。 ●依頼内容 大山先生としては、この受信機を、電離層の風速分布を高時間分解能で観測することを目的と して活用したいようだ。(EISCAT本体の受信データは、時間分解能が良くないらしい) 受信機機能としての依頼内容は、概ね以下の1〜5となる。 1. EISCATレーダーのIF出力ポートに接続し、I/Q信号を出力すること。 2. そのI/Q信号を最大1MHzで連続サンプリングし、データ保存すること。 3. サンプリングレートは可変できること。 4. 正確な時刻情報を取り込むこと。 5.TXトリガ信号を取り込むこと。 ●具体的な機能 上記の1〜5の依頼内容を考慮し、目標とする受信機機能として考えたのが、以下の①〜⑩となる。 ①受信周波数は5MHz〜15MHzまで100kHzステップで可変できること。 ②受信機出力として、I/Q信号を出力すること。 ③受信周波数はPCからソフトウェアで操作できること。 ④受信機の基準信号は、EISCAT(5MHz)又はGPS(10MHz)から受け取ること。 ⑤データ取り込みはADボードを使い、最大1MHz連続サンプリングできること。 また、サンプリングレートは可変できること。 ⑥ADボードのch1はI信号、ch2はQ信号、ch3は時刻情報を入力すること。 ch3の時刻情報は、GPSコアからの1ppsとGPSデータを合成したものとする。 ⑦ch1のI信号にTXトリガ信号を重畳すること。 ●EISCAT-IF-RXのブロックダイアグラム 製作した受信機のブロックダイアグラムは図1のようになる。  (図1)EISCAT-IF-RXのブロックダイアグラム ブロックダイアグラムを具体的に説明する。 ・まず、EISCATレーダーのIF出力は非常にレベルが高いので(-2dBmもあるらしい、EISCATの エンジニア談)、入力そうそうIF信号を可変ATTで減衰させている(①)。 ・そしてPLL1(③)の局発信号とミキシングさせ(②)、IF信号を110MHzに変換している。このPLL1は、 マイクロコンピュータ(PICマイコン⑤)によりコントロールされ、局発周波数を95MHz〜105MHzまで、 変化させることができる。逆に局発周波数を95MHz〜105MHzを変化させることで、IF信号を5MHz〜 15MHzまで受信することができるとも言える。このPICマイコン⑤は、PCからシリアルで制御できる ので、結局、PCから受信周波数を変更することができる。 ・一方、PLL2(④)によって、220MHzの局発信号を発生させている。そして位相シフタにより、0°と 90°の位相差がある110MHzの信号が作られる(⑨)。 ・この⑨で作られる2つの110MHzと、②で作られた110MHzのIF信号をミキシングすることで(⑦、⑧)、 0HzのI信号とQ信号を作ることができる(いわゆるダイレクトコンバージョン方式)。 ・I信号には、EISCATレーダーからもらうTXトリガ信号を加算し(⑩)、Q信号とともにADボードch1,2 に入力される。 ・また、ADボードch3には、GPSコア出力の1ppsとGPSデータを加算したものを時刻情報として入力 する。 ・PLL1(③)とPLL2(④)の基準信号は、EISCATからもらう5MHz基準または、GPSの10MHz基準を 使用し(⑥)、EISCATのレーダー側と位相同期させている。(ドップラーシフトの測定誤差が生じない ようにしている) ●完成したEISCAT-IF-RXの外観(図2) (図2)完成したEISCAT-IF-RX スペースを小さくするため、両面基板を使用している。また、基板の加工は研究所にある基板加工機を 使用した。 ●CPLD使用の試み (図3)試作段階で終わったCPLD基板 受信機をEISCATレーダーのオペレーションルームに設置する関係から、高周波の周り込みに よる誤動作やノイズ上昇が予想されたので、回路は出来るだけコンパクトにまとめて、送信電波 の影響を受けないないように配慮したかった。その途上で、受信機内のデジタル関係をCPLDでまとめ ようとしたのが図3。機能的には正常に動作したが、消費電流が大きい、その他の理由で採用 はしなかった。 ●EISCAT-IF疑似送信機の製作 EISCAT-IF受信機の動作を確認するため、簡単な疑似送信機を製作した。機能としては、EISCAT レーダーからもらうIF信号、TXトリガ信号、5MHz基準信号を出力する。IF信号は12.8MHz固定で、 搬送波をバーカーコードで位相変調している。バーカーコードは、13bitの特定の符号列で、今回は、 1bitあたり10us、IPP10msとして作成した。バーカーコードとTXトリガ信号の生成はPICマイコンを 使用している。図4がブロック図、図5が完成したEISCAT疑似送信機である。  (図4)EISCAT-IF疑似送信機のブロック図 (図5)EISCAT-IF疑似送機 EISCAT-IF-RXの動作確認は、疑似送信機が生成する3つの信号(IF信号、TXトリガ信号、5MHz 基準信号)を入力することで確認できる。この3つの信号を入力したときに、I/Q信号にバーカーコードの パルス列が復調されれば、動作がうまく行っていることになる。また、I信号にTXトリガも出力されて いれば正しい動作である。実際に確認した波形が、図6。  (図6)疑似送信器と受信機の波形 ①〜③までが疑似送信器内の波形で、①がTXトリガパルス、②がバーカーコード波形、③が 12.8MHzの搬送波をバーカーコードで位相変調した(BPSK)波形である。そして④が受信機出力の I信号波形で、TXトリガ信号が挿入され、バーカーコードのパルス列が復調されていることが わかる。なお、復調されたバーカーコードは疑似送信機の12.8MHz搬送波の周波数精度がよくない ため、回転している。 ●サンプリングソフトの開発 受信機が出力するI/Q信号や時刻情報をハードディスクに保存するためのサンプリングソフトを開発した。 開発言語はVB.net(VB2008)。サンプリングはADボードを使う。ソフトウェアの機能としては比較的単純で 開発は楽そうだが、今回は最高1MHzサンプリングを目指すので、データをどう高速処理してハードディスク に書き込むかが焦点となった。試行錯誤の末、1MHzサンプリングでも、ほぼ安定してハードディスクに書き 込めるようになった。なお、書き込みスピードはハードウェアの性能にも大きく依存する。内蔵ハードディスク より、外付けUSBタイプのハードディスク方が当然遅くなる。 1sampleあたり2バイト、3ch分を保存するので、1MHzサンプリングの場合のデータ量は1時間あたり、 21.6GBとなる(2byte*3ch*1MHz*3600s)。 追加動作として、受信機内のPICマイコンと常時通信しながら、PLL1,PLL2のロック状態をモニタし、PLL ロックが外れている場合、サンプリング動作を停止する機能を付けた(受信機動作不安定時のデータを 残さないため)。また、ソフトウェア立ち上げ時にはPLL1,PLL2に対して周波数設定をしにいく。 図7は、サンプリングソフトのフォーム画面である。 (図7) ●データ表示ソフトの開発 サンプリングデータの中身を簡易的に見るため、データ表示ソフトを開発した。このソフトで データを見れば、本格的に解析に掛ける前に、データの正常性、受信機動作の正常性を確認することが できる。データ表示はI信号のTXトリガの立ち上がりを基準として、時系列に表示する。 図8は、疑似送信機の信号を受信した時のデータを表す。バーカーコードが復調されて、I/Q信号に表示 されていることがわかる。横軸はTXトリガからの遅延時間か高さ表示かを選択できるので、ある 反射波がどの高さで発生しているのかも確認することができる。 (図8)データ表示ソフトの表示例 ●実際の観測 EISCAT-IF受信機のハードウェアとソフトウェアがほぼ出来上がってきたところで、実際にトロムソの VHFレーダーに接続し、動作確認を行った。2011年9月、大山先生のトロムソ出張に合わせて、受信機を 設置していただいた。この時のVHFレーダーの動作は1パルス61bit(1bit当り2.4us)符号列を128種類打つ モードになっていた。実際に取得したデータが図9となる。I信号にTXトリガが入っているのが分かる。 また、横軸の240km辺りに、VHFレーダーの直接波の復調パルスが見え(TXトリガから2発目のパルス)、 回転していないことが分かる。このことからEISCATレーダーとEISCAT-IF受信機との間で位相同期がとれ、 I/Q復調がきちんとできていることがわかる。よって受信機として正常に動作していることが確認できた。  (図9)実際のデータ波形(VHFレーダー) ●最後に 今回の受信機開発にあたって一番配慮したことは、ハードウェアでは、出来るだけ低ノイズで作る、 発振など不安定な動作を防ぐ、局発のジッタを出来るだけ小さくすることだった。ソフトウェアでは、高速 サンプリングに伴う動作不安定を出来るだけなくすことだった。いずれも性能・品質に関連する事項 にかなりの時間を要した。 |