令和3−5年度(2021−2023年度)

日本学術振興会 研究拠点形成事業−B.アジア・アフリカ学術基盤形成型−

ジオスペース変動の研究に関する東南アジア・アフリカの国際連携

International collaboration of southeast Asia and Africa for study of geospace variability

拠点機関

|

日本側拠点機関: |

名古屋大学 |

|

インドネシア側拠点機関: |

インドネシア国立宇宙研究所 |

|

タイ側拠点機関: |

チェンマイ大学 |

|

インド側拠点機関 |

インド地磁気観測所 |

|

フィリピン側拠点機関 |

アテネオデマニラ大学 |

|

ナイジェリア側拠点機関 |

ナイジェリア国立宇宙研究開発機構 |

|

エチオピア側拠点機関: |

バヒルダール大学 |

|

ルワンダ側拠点機関: |

ルワンダ大学 |

研究交流計画の目標・概要

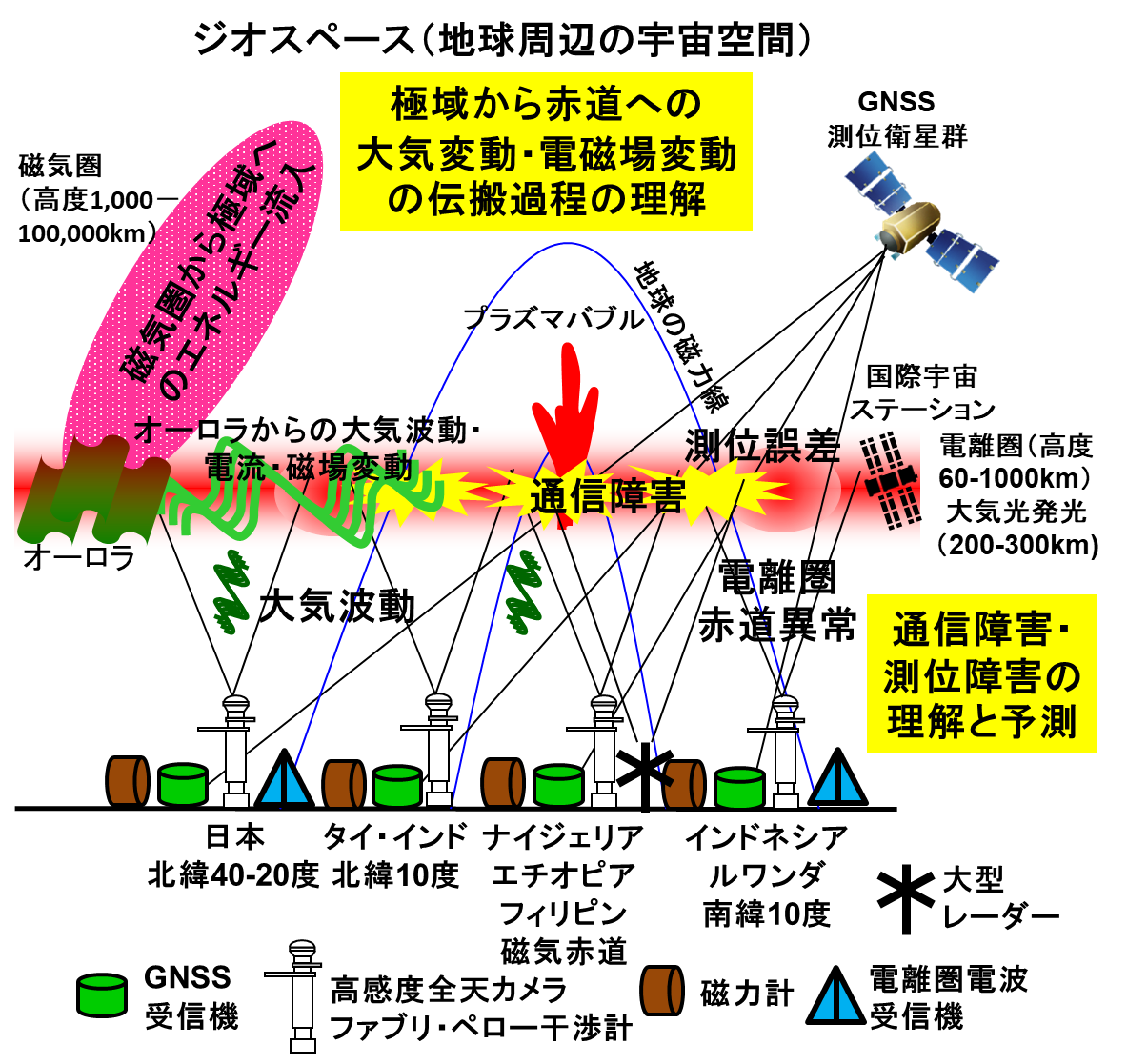

地球周辺の宇宙空間であるジオスペース(磁気圏・電離圏・超高層大気)では、高エネルギーの電子やイオン(プラズマ)が地球磁場と相互作用し、極域のオーロラに代表されるようにダイナミックなプラズマ変動が発生するとともに、超高層大気にそのエネルギーが侵入して中低緯度に広がり、東南アジアやアフリカの超高層大気・電離圏変動を引き起こし、電波通信や衛星測位の障害が発生しています。本事業では、インドネシア、タイ、フィリピン、インドを中心とした東南アジアの赤道・低緯度域と、ナイジェリア、エチオピア、ルワンダを中心としたアフリカ赤道・低緯度域において、超高層大気の夜間大気光を分光計測する高感度全天カメラやファブリ・ペロー干渉計、GNSS衛星電波受信機、磁力計、雷電波受信機などを用いて、ジオスペースを複数点で同時に観測する国際観測研究ネットワーク拠点を構築します。これにより、電波通信や衛星測位の障害を引き起こすプラズマバブル・大気波動・赤道異常などのジオスペースの擾乱の特性とその極域とのつながりを明らかにしていきます。これらの観測研究と国際交流を通して、ジオスペースの研究におけるアジア・アフリカの研究者との研究交流を発展させます。特に、現地研究者が日本と対等な立場で研究を推進し国際的な研究成果を挙げられるようにレベルアップをはかっていきます。

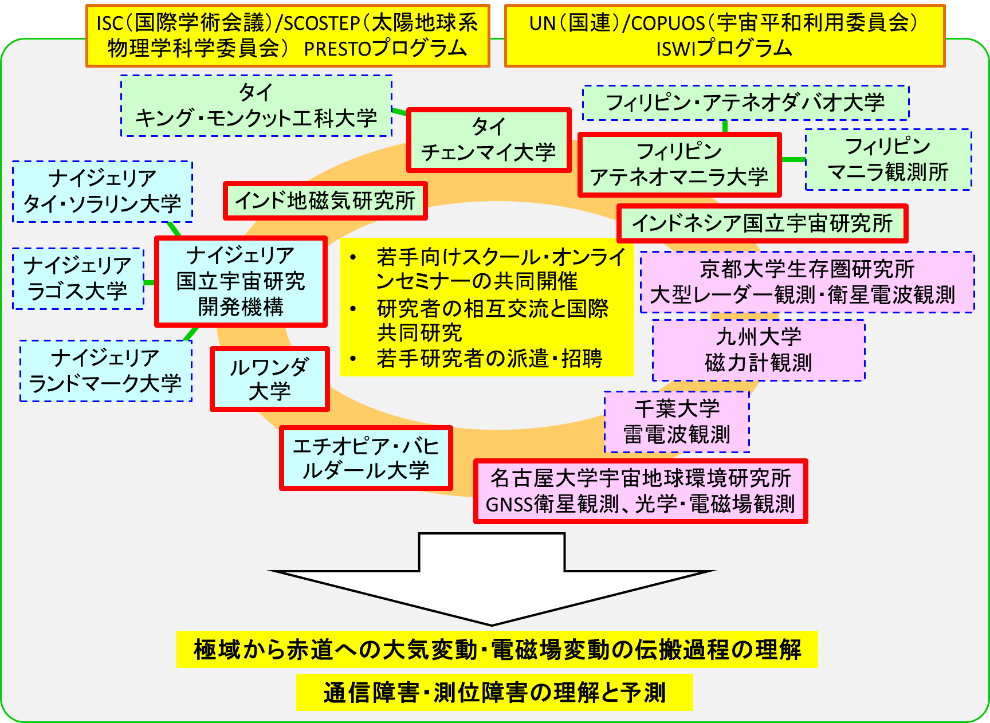

本研究は、国際学術会議(ISC) 傘下の太陽地球系物理学科学委員会(SCOSTEP)が2020-2024年に推進するPRESTO 国際プログラム(変動する太陽地球結合系の予測可能性)の推進を日本が国際的に主導します。また、国連(UN)の宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)が主導する国際宇宙天気イニシアティブ(ISWI)の推進に協力しています。

令和3年度(2021年度)の活動

(1)共同研究R-1:

アジア・アフリカ中低緯度域の電離圏変動の観測研究ネットワークの形成

(2)セミナーS-1:

SCOSTEP 太陽地球系物理学シンポジウム(STP-15)

令和4年度(2022年度)の活動

(1)共同研究R-1:

アジア・アフリカ中低緯度域の電離圏変動の観測研究ネットワークの形成

(2)セミナーS-1:

2nd Iberian Space Science Summer School (i4s 2022)

l 本事業による参加者からの報告(Sudhakar Ashna, Shirsh Lata Soni, Umuhire Ange-Cynthia)

(3)セミナーS-2:

16th International Symposium on Equatorial Aeronomy (ISEA-16)

令和5年度(2023年度)の活動

(1)共同研究R-1:

アジア・アフリカ中低緯度域の電離圏変動の観測研究ネットワークの形成

(2)セミナーS-1:

(3)セミナーS-2:

Iberian Space Science Summer School (i4S 2023)

(4)セミナーS-3:

International Colloquium on Equatorial and Low-Latitude Ionosphere (ICELLI)

日本側実施組織

拠点機関:名古屋大学

実施組織代表者(所属部局・職・氏名):総長・杉山 直

コーディネーター(所属部局・職・氏名):宇宙地球環境研究所・教授・塩川和夫

協力機関:京都大学、九州大学、千葉大学

事務組織:研究協力部研究事業課、研究所事務部

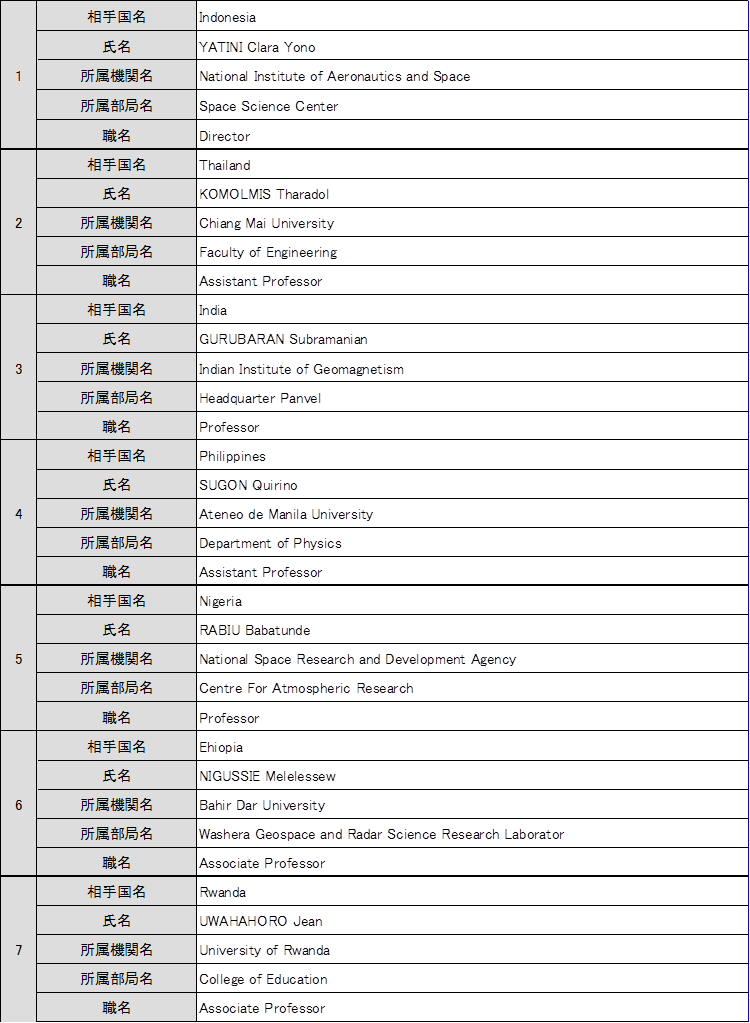

相手国側実施組織・コーディネーター

研究組織の図。

関連リンク

最終更新:2024年3月23日。